DAY 1

Venerdì 1 settembre, 4e15 del mattino. Io e Francesca ci svegliamo, ci muoviamo con passo leggero, ci vestiamo senza far rumore e usciamo alla chetichella, come due ladri, ma in casa propria. Il bottino è la libertà di un viaggio a New York, un viaggio solo per noi, che siamo innamorati da diversi anni degli Stati Uniti. Dopo un paio di lustri di viaggi in famiglia, i bambini resteranno a casa con nonna Simonetta per una settimana scarsa. E’ un fenomeno senza precedenti, ma dobbiamo rendere omaggio ai nostri 25 anni, e pensiamo di meritarci questa fuga a due, nonostante quel lieve senso di colpa che poi svanirà in un battito d’ali di boeing.

Alle 5 usciamo, è ancora notte in realtà. Il viaggio in macchina per Roma è tranquillo, troviamo rari frammenti di traffico pendolare al GRA. Alle 8 chiamo il numero del Car Valet, riferisco che sarò in sosta breve per la consegna del mezzo entro un quarticello, e il tizio scoppia a ridere perché probabilmente il mio slang marchigiano possiede risvolti comici insperati. Mi saluta dicendo: “t’aspettamo ar parcheggio, Quarticè”, e ride di gusto. Questa cosa mi piace, è di buon auspicio, io godo nel far ridere la gente, è un fenomeno che mi procura enorme piacere da quando ero bambino, e quando capita di far ridere qualcuno senza volerlo, la soddisfazione raddoppia. Arriviamo al parcheggio, mi dichiaro subito: “Ciao, sò Quarticello”, lui ride e risponde che si, gli avevo detto un quarticello, ma poi ho tardato. Non gli spiego che a Roma non azzecco mai la via per il T3, che sta agli arrivi, e non alle partenze, e io lo so bene ma non la prendo mai lo stesso. “Ahò ma andate a New York e nun ve portate gnente?” E’ la battuta con cui ci salutano prima di rapire Zelda e portarla chissà dove. La mia teoria è che, visto il costo esiguo del parcheggio, utilizzino i mezzi per qualcosa di losco. Rapine, scambi di coppia, corse clandestine. Auguro intimamente buon divertimento alla mia macchina, che di norma ha una vita abbastanza regolare e monotona, ed entriamo in aeroporto.

I nostri bagagli sono leggeri, quasi inconsistenti, non abbiamo nulla da stivare, tanto meno da dichiarare. Sbagliamo terminal, ma di poco, e in breve superiamo i controlli di routine. Mi sento sospetto senza i figli appresso, e invece sono anche più trasparente del solito. Arriviamo al gate, ci imbarchiamo sul volo American airlines che tarda mezzora per aspettare un gruppo di passeggeri dispersi chissà dove. Verso le 11 decolliamo, mangiamo il mangiabile, beviamo, guardiamo il film di rito e tentiamo di riposare un po’. Annunciano una discreta turbolenza, ma non è nulla di che, e arriviamo addirittura in anticipo. Alle 13e30 siamo al JFK.

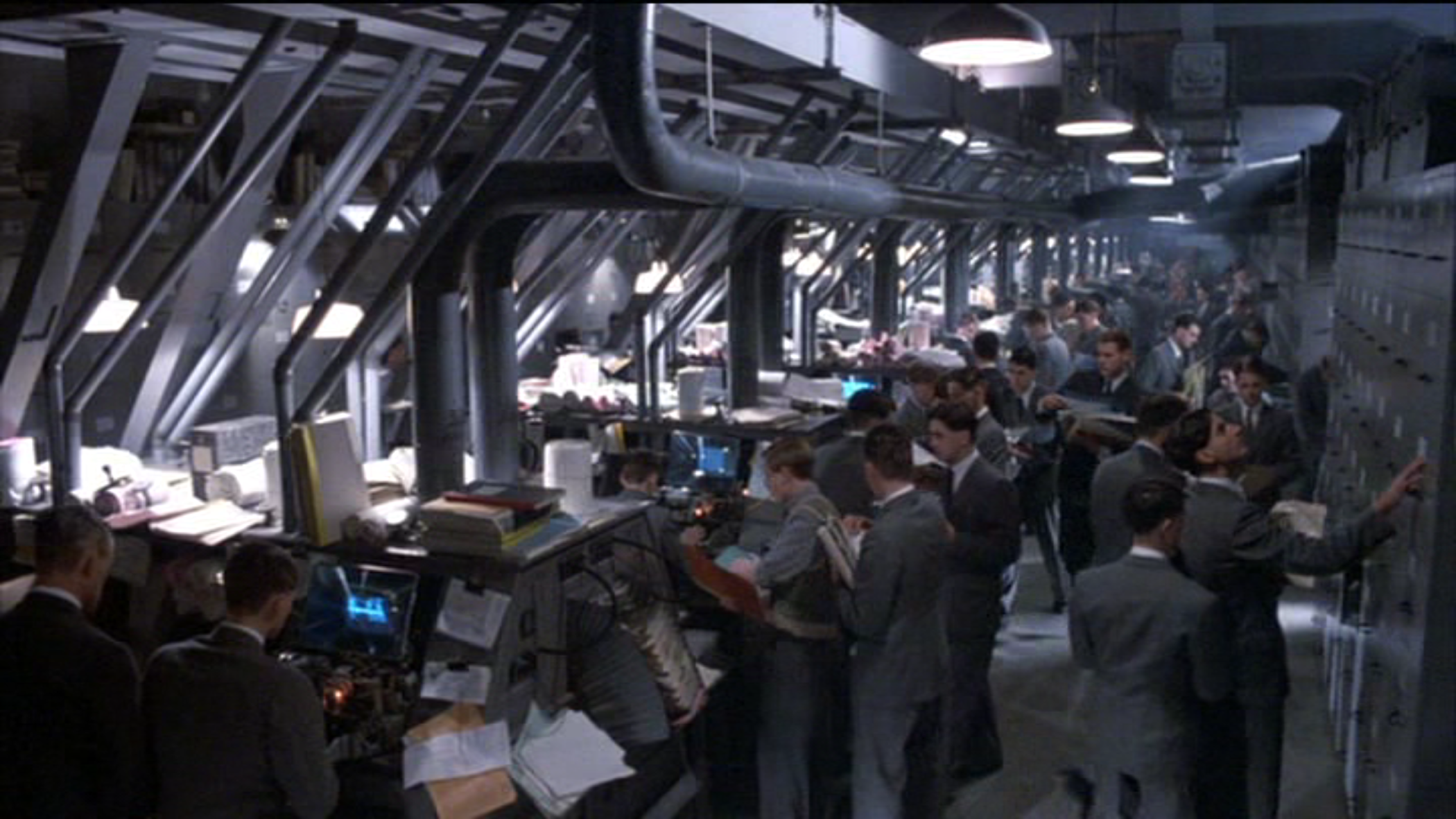

I controlli sono più lunghi del previsto, non perché siano diversi dal solito, ma perché c’è molto meno personale rispetto alle altre volte, e la fila ristagna, nonostante una buona organizzazione. Osservo l’impiegato delle dogane di origine nipponiche che fa il suo lavoro, controllo impronte digitali, controlli fotografici, attesa riscontro e timbro sul passaporto, apposto con una sorta di rigetto giustificato, considerate la fila di visitatori da vistare e la prassi che l’uomo dovrà ripetere per ore dentro a un gabbiotto identico a tutti gli altri gabbiotti. Un lavoro duro e ripetitivo, a maggior ragione perché il ruolo non consente di familiarizzare con nessuno a parte il proprio device. Quei loculi e la trafila disumanizzante mi riportano ai sogni di Sam Lowry, al povero Buttle confuso col “terrorista” Tuttle per colpa di un insetto, ai mezzi uffici in serie del ministero dell’informazione, al mondo assurdo che Terry Gilliam dipinse in Brazil, e che tanto inizia a somigliare al nostro.

Salutiamo il sol levante, e la mia solidarietà svanisce in un attimo. Prendiamo al volo l’Airtrain che dal terminal ci condurrà a Jamaica, una stazione di smistamento da cui partono metropolitana e treni per il centro. Noi scegliamo la LIRR (Long island rail road), un treno che costa poco più della metro ma impiega molto meno tempo ad arrivare a Manhattan. Treno in partenza dal track 2, ci affrettiamo, prendiamo al volo anche questo ma stavolta sbagliamo. Il nostro era quello successivo.

Il treno su cui saliamo è con ogni probabilità il Polar express, ci condurrà al Polo nord, e ciò sembra evidente dall’aspetto del controllore e dalle movenze magiche con cui bucherella i nostri biglietti. Invece a sorpresa ci fermiamo a Grand Central station, e noi alloggiamo proprio sopra Penn station, a circa 2 km a sud ovest. Poco male, non abbiamo zavorre di sorta, il bagaglio è leggero (non leggerissimo, a dire il vero, per colpa dei libri che mi ostino a portarmi appresso), e decidiamo di compiere i primi passi a NY.

Saliamo le scale fino in superficie e subito New York è ovunque intorno a noi. L’impatto è affascinante ma non ci destabilizza, forse perché abbiamo già visitato altre grandi città. O forse perché non si capisce subito cosa sia New York. Ciò che catalizza immediatamente la nostra attenzione è la ragnatela di scale antincendio che s’inerpica sulle pareti dei palazzi più vecchi. Forse immaginiamo Spiderman, o una ragazzina in fuga dalla finestra di casa, oppure l’incontro furtivo di due amanti clandestini. Certo è che quelle scale in un modo o nell’altro scatenano fantasie che arrivano da lontano, dalle piccole tv in cui negli anni 80 scoprivamo l’America e i suoi film.

Percorriamo la quinta verso sud, passiamo davanti alla Public Library e la prima cosa a cui pensa il mio cerebro deformato dal cinema è se effettivamente ci potrebbe stare la nave cargo incagliata sul fondo nella NY sommersa di The day after tomorrow. Il dubbio resta. Alla 33esima giriamo a destra, è l’angolo dell’Empire State Building, il grattacielo più rappresentativo di NY, una sorta di faro per navigatori alla deriva, che adesso quasi non percepiamo ma che poi avremo modo di osservare da ogni prospettiva possibile. Superiamo il Madison Square Garden, e dopo pochi passi siamo al Marriott, l’hotel di Midtown in cui stazioneremo per 5 notti. Ho riflettuto poi sul fatto che questa è con ogni probabilità la permanenza più lunga di sempre in un luogo, per me e Francesca insieme.

La nostra stanza è a un piano comodo ed è un bene perché le attese per gli ascensori si rivelano spesso dilanianti. Lasciamo i bagagli, ci facciamo una doccia, ci vestiamo e ci fiondiamo in strada per assaggiare la nostra prima fetta di grande mela. A un passo da noi c’è l’Edge, il più alto osservatorio esterno dell’emisfero occidentale. Saliamo al quarto piano del 30 di Hudson Yards per prenotare –con il consueto box automatico- la nostra visita alle 19e40. Riscendiamo per fare due passi ad High line, che non è altro che un passaggio sospeso lungo circa 2 km, costruito in luogo di una linea ferroviaria sopraelevata in disuso.

Ci godiamo le prime immagini del quartiere Chelsea da questo luogo particolare: il traffico che scorre sotto ai nostri piedi sembra distante, alcuni scorci sono bellissimi, i palazzi che incontriamo lungo la strada hanno linee ricercate e di indubbio gusto, qui il moderno e l’antico si fondono e confondono senza farsi del male, e così i mattoni rossi e marroni dei vecchi edifici rimbalzano cromaticamente sulle vetrate a specchi dei loro fratelli più giovani creando una corrispondenza di amorosi sensi.

Il problema è che High line d’un tratto si rivela affollatissima, e si cammina a stento, un passo che mal si addice a due mangiatori di strade come me e Franci. Dopo la birra di rito bighelloniamo un po’, diamo un’occhiata all’Hudson che scorre placido oltre una schiera di treni d’argento. I vagoni lasciano rimbalzare sciami iridescenti sui grattacieli circostanti, che controbattono in una sorta di partita in cui la luce si propaga avanti e indietro senza intervalli di sorta. I giocatori palleggeranno fino al tramonto, e solo allora si concederanno una tregua.

Decidiamo di lasciare High line e di scendere in strada, di attraversare a ritroso il ventre di Chelsea, di goderci il quartiere da dentro. E in effetti funziona. Si, è vero, il traffico ora ci tallona, ma questa visione più interiore ci aggrada, sembra più autentica e viscerale.

Torniamo verso l’Edge, saliamo al quarto piano, mostriamo la prenotazione e il pass, che merita una piccola parentesi. NY propone una serie di pass per visitare le attrazioni principali ma anche per accedere ad attività “minori”, e questo strumento consente di risparmiare tempo e denaro. Noi abbiamo scelto il Sightseeing pass, perchè ha una peculiarità rispetto agli altri: la maggior parte dei pass fornisce l’ingresso alle attrazioni per tot giorni, mentre il Sightseeing concede di effettuare un certo numero di attività, a scelta del sottoscrittore, senza particolari limiti di tempo. Questo pass ci ha concesso grande libertà, e lo rifaremmo, se dovessimo avere la fortuna di tornare a NY. Ma torniamo a noi (che tanto poi non torniamo mai nei posti che visitiamo). Entriamo piuttosto rapidamente dato che gli ingressi sono scaglionati, e saliamo in pochi secondi al 100esimo piano.

L’Edge è una terrazza panoramica triangolare sospesa nel vuoto a oltre 300 metri d’altezza, con una piccola porzione di pavimento a vetro. Le vetrate dividono la folla dal vuoto, e per eluderne l’ostacolo si possono salire le scale oltre cui la visuale è talmente pulita e libera da filtri da generare stordimento. Siamo fortunati, il tramonto inizia proprio in questo istante a calare il suo sipario multicolore. Le tinte del cielo limpido di questo venerdì newyorkese mutano intensità davanti ai nostri occhi, Manhattan da quassù è una meraviglia, e io e Francy siamo sbalorditi, perché un po’ te lo aspetti ma poi è effettivamente impressionante ammirare le mille luci di New York da un simile punto di vista. La folla è numerosa anche quassù, ma c’è spazio per tutti, e gli spiragli si aprono e si chiudono con frequenza, lasciando a ciascuno modo di respirare lo stupore di una tale visione. Lo stupore è una sensazione preziosa, lo stupore è vita.

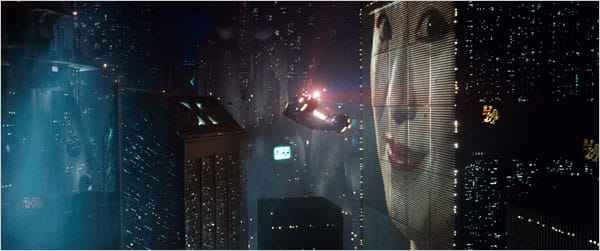

Più la notte invade il proscenio e più mi aspetto di veder sfrecciare davanti a me le auto volanti di Blade Runner, di cui questa scena sembra l’incipit. E’ fantascienza, è un sogno al cloro che rimescola materia onirica e cinematografica, è un luna park a perdita d’occhio, una foresta di sequoie di vetro e d’acciaio, una distesa di luci e bagliori nel buio.

Forse è persino troppo per un viaggiatore come me, che ha visto un pezzettino di mondo ma rimane pur sempre un uomo da saloon, in cuor suo. Le grandi opere dell’uomo di norma mi sovrastano perché non le concepisco, ma sull’Edge la pellicola scorre diversamente e mi concede uno smarrimento ossigenato. Per Franci è diverso, lei hai il terrore delle altezze eccessive, e forse la sua euforia deriva dallo shock di quel terrazzo a precipizio sul mondo, mentre per il resto riesce a gestire lo spettacolo con più classe e disinvoltura.

Ma la fatica inizia a farsi sentire, a prevalere sullo stupore, sono le 22 ormai e quindi le 4 del mattino del giorno dopo per noi. Ergo, siamo a spasso da 24 ore, e il crollo è dietro l’angolo. Scendiamo dalla giostra e decidiamo di mangiare due piatti di verdure miste in uno dei market in cui ci si può anche sedere. Usciamo di scena in dissolvenza rapida, le fauci del Marriott ci fagocitano, in camera perdiamo i sensi in pochi istanti, nel silenzio ovattato della perdita di sè.