DAY 2 – Greenwich – One World – Gotham – Seaport – Chinatown – Little Italy – Birdland

Sabato 2 settembre. Ci svegliamo alle 6e30 per essere a colazione alle 7 in punto. A parte il fervido desiderio di ricominciare a esplorare NY, va premesso che io e Francy sfruttiamo a pieno ogni potenzialità del primo pasto del giorno. La colazione rappresenta a tutti gli effetti un breathing, perchè di norma in quella sede, oltre a dare il meglio di noi al cospetto del ricco buffet, raccogliamo le idee della sera prima e mettiamo a punto un piano sommario per la giornata. Ci può capitare di restare anche un’ora in sala, muniti di guida e appunti di viaggio. L’idea di oggi è di andare verso sud a piedi, e di arrivare fin dove riusciamo, senza limiti di sorta. Ne uscirà fuori una giornata memorabile, che ci consentirà di scoprire un quadrante consistente di Manhattan. E grazie alla corposa colazione americana non avremo bisogno di pranzare, e anche questo ci sarà utile per risparmiare tempo.

Usciamo in strada che il sole è ancora basso e parzialmente scremato dietro ai palazzi, la luce della mattinata è splendida, il traffico scarseggia, la gente in giro è poca. Incontriamo per lo più lavoratori che in silenzio azionano gli enormi ingranaggi che regolano i meccanismi della città. Visitiamo il Chelsea market ancora dormiente: anche qui vige un’operosità sommessa e discreta, lungo i suoi corridoi corrono pavimenti scuri e pareti a mattoncini, sopra le nostre teste tubature a vista e condotti dell’aria avvolti nell’alluminio tradiscono un passato industriale. D’altronde questa fu la fabbrica della Nabisco, dove nel 1912, esattamente due mesi prima del naufragio del Titanic, idearono e produssero il biscotto Oreo. E chissà che nei più remoti recessi di questa suggestiva struttura a misura di Umpa Lumpa non si realizzi una produzione clandestina di cioccolato Wonka.

Usciamo e puntiamo il One world, ma non prendiamo nemmeno in considerazione di utilizzare i mezzi pubblici, vogliamo goderci a piedi Chelesea, Greenwich, Soho, Tribeca. E lungo il nostro percorso scopriamo perle che ci ripagano della fatica, se vogliamo chiamarla così. Siamo partiti da Midtown, e ci rendiamo conto ben presto di entrare gradualmente in un altro mondo. La luce filtra dolcemente fra gli alberi, i giganti d’acciaio sono svaniti nel nulla, probabilmente banditi da queste terre. Procediamo a zig zag fra le vie incantate di Soho e Greenwich Village, sperando di goderci qualche scorcio degli interni delle splendide case della zona.

Qui hanno girato Allen, Scorsese, i Coen, qui troviamo gli esterni di alcune note produzioni per la tv, qui è cresciuto De Niro. Case di mattoncini multicolore si avvicendano lungo viali alberati e pacifici. Gli abitanti si muovono pigramente. Chi porta a spasso il cane, chi si occupa della spazzatura, chi si incontra per strada e si concede due chiacchiere. Un giornale attende con garbo davanti a un portone turchese che il padrone di casa esca a prenderlo, il silenzio è incantato. Forzando un paragone acrobatico, azzarderei che la sensazione è di trovarsi a Garbatella dopo aver fatto un giro in pieno centro a Roma. Greenwich è una dimensione elegante ma quasi rurale, tanto è rilassata e distante dalla frenesia caotica della città senza sonno.

Io e Francy pensiamo che – se fossimo newyorkesi- sarebbe questo il luogo in cui vivremmo, anche perchè il quartiere somiglia all’America di provincia che abbiamo vissuto e amato. Ci convinciamo di ciò una volta di più dopo esser finiti per caso fra i banchi di un mercato di frutta e verdura in prossimità di un parco minuto. Acquistiamo due pesche e proseguiamo nell’incanto del sud ovest di Manhattan, mentre il vapore acqueo sotterraneo sbuffa in superficie dagli appositi camini bianco-rossi, regalando un alone di mistero al nostro percorso. Ti immagini che dai fumi di quel vapore spuntino fuori i gangster in erba di C’era una volta in America, ma non c’è tempo di rimuginare perchè nel giro di pochi minuti ci imbattiamo per caso in Ladder 8, la caserma dei pompieri in cui Reitman ambientò il covo dei Ghostbusters.

Proseguiamo verso Tribeca, dove cerco senza successo il locale in cui De Niro pochi giorni prima ha festeggiato gli 80 anni con tanti mostri sacri del cinema. Ignoro il motivo per cui si sia dimenticato di me, ma tant’è, trattasi probabilmente di una banalissima svista. Tribeca è un quartiere alla moda che sancisce il ritorno a un’architettura più moderna e slanciata verso l’alto. I grattacieli riprendono campo gradualmente, il One world domina l’orizzonte, svoltiamo l’angolo in direzione Battery park e ci troviamo al limitare di una delle due enormi vasche che sostituiscono le due torri e ne proteggono la memoria. E’ un luogo toccante e ciò che più fa impressione è scorrere i nomi e i cognomi delle persone che persero la vita l’11 settembre 2001, perchè ci si rende conto che vi è rappresentata ogni parte del mondo. Le Olimpiadi dell’orrore.

Entriamo nel grattacielo del One world observatory, scannerizziamo i pass in autonomia, registriamo i nostri dati e all’ingresso un contatore aggiorna in tempo reale grafici sui Paesi di provenienza dei visitatori.

Quindi attraversiamo le rocce vecchie 400 milioni di anni che costituiscono le fondamenta ancestrali del One World e forse dell’intera America. In 60 secondi saliamo al 102esimo piano, in ascensore propongono una rapida e suggestiva narrazione visiva della storia di New York. In cima a me e Francesca tremano le gambe perchè il salto nell’iperspazio è tanto impercettibile quanto destabilizzante.

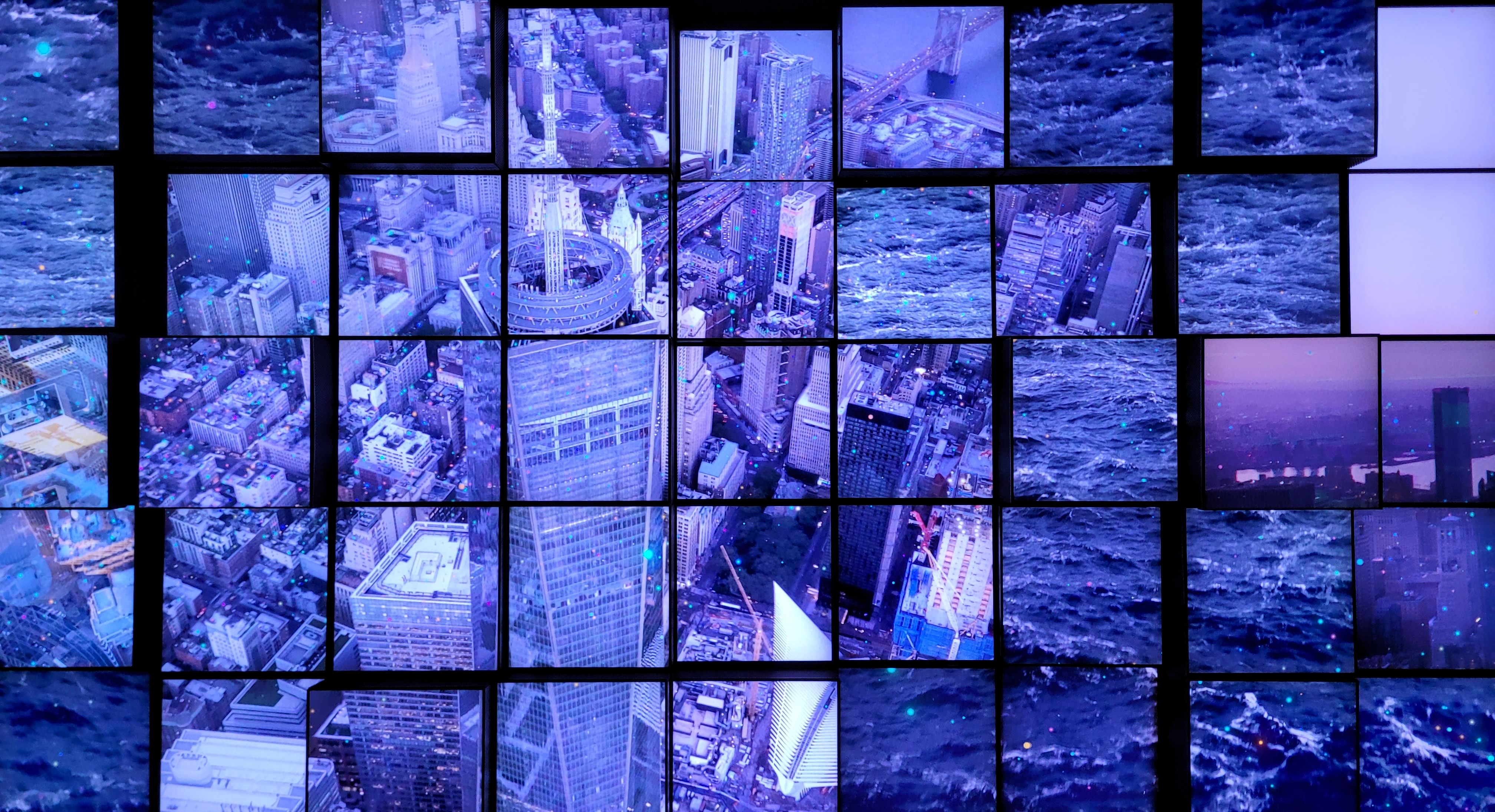

Da lassù osserviamo NY da una prospettiva unica: il cielo è limpido e la visuale perfetta, a sud vediamo Staten island e i mitici traghetti arancioni intrecciare le scie e le storie dei pendolari che salgono a bordo ogni giorno; la Statua della libertà ed Ellis Island con le orde di turisti che le cingono d’assedio concentricamente; ad ovest l’Hudson e il New Jersey; a nord il cuore di Manhattan fino a Central park e Harlem; a est il Financial district e i ponti che uniscono la penisola a Brooklyn e al Queens. E’ un luogo perfetto per meravigliarsi e comprendere la geografia di Metropolis, la versione luminosa di NY .

Siamo sazi di tanta luce e torniamo a terra a capofitto, come siamo saliti. Dopo una rapida decompressione ci avviamo verso Financial district, quella che nel mio immaginario cine-fumettistico è Gotham City. Identifico la porta di Gotham in Trinity church, una cattedrale gotica dall’aspetto crepuscolare anche in pieno giorno, le cui mura sono circondate da un cimitero di bambini.

Davanti a Trinity si allunga Wall street, stiamo entrando nel cuore bancario e finanziario di NY. Non considero questa zona attrattiva in quanto tale, ma in funzione delle fantasie cinematografiche di cui mi sono nutrito negli anni. Mentre passeggiamo per quelle vie emergono dal liquido nero dei ricordi i lupi Douglas e DiCaprio e le loro straordinarie interpretazioni del controverso mondo della finanza.

Ma il ricordo più vivido e legato anche e soprattutto visivamente a questi luoghi è la Gotham cupa e claustrofobica dipinta nel Batman di Nolan, che si può respirare a pieni polmoni, come fosse un vero e proprio set: qui il cavaliere oscuro potrebbe dispiegare il suo mantello nero dagli abissi del cielo e calarsi fino al dedalo di ponti e sottopassi sovrapposti in cui si annidano degrado e paura; dal portellone di un furgone postale parcheggiato potrebbe deflagrare la follia del Joker e cospargere la città di puro terrore distillato; al crocevia fra Wall street e Board street, Bane e il suo esercito di rifiuti umani potrebbero scatenare la propria violenza irreversibile sul mondo intero. Queste visioni di Gotham provengono da lontano, e fanno parte dell’immaginario collettivo. Posso solo immaginare l’aspetto decadente del distretto finanziario in versione notturna.

Lasciamo Wall street, abbandono le mie tetre fantasie gotiche. Ci dirigiamo d’istinto verso est, andiamo incontro all’acqua, passiamo davanti al Malibù Barbie Cafè e pensiamo che a nostra figlia sarebbe di certo piaciuto. Ora ci troviamo in South Street Seaport. Facciamo due passi sul Pier 16, dove è ancorata la nave d’epoca Wavertree e si può godere di una fantastica vista sui palazzoni di Lower Manhattan ma soprattutto sul ponte di Brooklyn.

Videochiamiamo i bambini perchè siamo circondati da meraviglie a 360 gradi e vogliamo condividerle con i frammenti di cuore che abbiamo lasciato a casa. Sui moli che affacciano sull’East river ritroviamo l’atmosfera leggera e festosa che si respira a San Francisco. Musica, mercatini e gente rilassata in giro. L’ennesima New York che si dipana magicamente sotto il nostro sguardo attonito.

Camminiamo lungo fiume verso nord, protetti dall’ombra di un ponte viola addobbo funebre. D’un tratto viriamo verso Chinatown, che è più o meno sempre la stessa in ogni angolo di mondo. Ho letto che i cinesi hanno una caratteristica che favorisce la conservazione -quanto meno parziale- degli edifici storici della città. In effetti, mentre il volto della gran parte di Manhattan cambia continuamente, perchè è un attimo che costruiscano un grattacielo in luogo di 2-3 vecchie palazzine, i cinesi, se acquistano immobili, non fanno altro che smontare le vecchie insegne per sostituirle con le loro. Diciamo che un certo modo di fare assai sbrigativo, che mira a un’immediata operatività, si traduce per una volta in utile strumento conservativo. Chinatown comunque è un bel casino, il suo moto è incessante come quello di un formicaio, e per quanto i colori sgargianti e gli odori siano allettanti, la tagliamo da est a ovest senza trovare angoli di pace. Forse una volta che hai visto una Chinatown le hai viste tutte, e ce la lasciamo alle spalle senza rimpianti.

Non esiste più un confine certo a dividere Chinatown da Little Italy, ma se la prima non sorprende, la seconda lascia perplessi. Sembra una fiera, un baraccone di paese, una rappresentazione che ritrae la caricatura del nostro Paese. Ghirlande ed archi tricolori adornano ogni strada, assieme ai versi di “Volare” e di altri pezzi nostrani. E’ un quartiere di soli locali, e i gestori tentano di accalappiare turisti in strada in modo istrionico. Nonostante l’aspetto niente affatto autentico, Little Italy è piena di gente e assai festosa, e ci spinge a sederci per una birra e un po’ di riposo. Oltre la facciata parodistica, si nota subito che qui si interagisce in modo immediato e verace, c’è buona osmosi fra gli avventori, e la gente seduta ai tavoli, di ogni nazionalità, sembra allegra e a proprio agio. Quando noi italiani vogliamo far sentire a casa la gente non abbiamo rivali, nessuno sa farlo come noi, e questa dote è una prerogativa di cui andare fieri.

Così conosciamo una coppia di americani simpaticissimi, John e Carol. Vengono da Boston e anche loro hanno lasciato i figli a casa. Beviamo qualcosa insieme, brindiamo, e ci divertiamo a raccontarci i nostri viaggi. Loro amano l’Italia, noi l’America. Un idillio perfetto, che si scioglie soltanto dopo la foto e l’abbraccio di rito.

Penso a quanta gente abbiamo conosciuto in giro per il mondo, anche solo di striscio, penso alla magia di quegli scambi culturali tanto intensi quanto fulminei, penso a cosa ne sarà di loro, a quali vie abbiano imboccato, a quali territori abbiano visitato. Penso al fatto che senza di loro i nostri viaggi non sarebbero stati gli stessi. Viaggiare è anche conoscere, scambiare, interagire, tentare, sporcarsi, perdersi, fallire. Viaggiare è vivere e io e Franci proviamo a essere noi stessi ovunque andiamo. Di norma funziona, e ci consente di stare bene e stringere buoni rapporti con chi incontriamo lungo il cammino. Viaggiare ti insegna a non avere paura, a non nasconderti mai, anche perchè capisci presto che il tuo orticello è troppo piccolo per conservare consistenza al cospetto del mondo.

A questo punto sono le 15 circa e improvvisiamo. Ho una fissa chiamata Tenement Museum, un museo del Lower East Side che riproduce le abitazioni fatiscenti dei primi immigrati europei. Ne so qualcosa grazie a “New York è una finestra senza tende”, un bel libro di Paolo Cognetti. L’autore scrive che non si può capire New York e la sua storia senza aver visitato questo museo. Mi ha convinto e chiedo a Franci di assecondarmi nonostante la stanchezza. Lei non è convinta ma accetta. Entriamo in una libreria, che è l’anticamera del museo, prenotiamo la visita e pochi minuti dopo siamo con un giovane Freddy Mercury in giro per i palazzi adiacenti. Lo ammetto, il ragazzo è troppo veloce per il mio livello di comprensione della lingua inglese, si mangia troppe parole ed enfatizza eccessivamente alcune espressioni. Vado a senso e percepisco più o meno quello che già sapevo dai libri, Freddy ci racconta la storia di una famiglia e della donna che ne reggeva l’economia con opere di sartoria che le pagavano una miseria. Ci muoviamo fra gli spazi angusti di questi appartamenti che erano condivisi da più famiglie, che poi subaffittavano ad altre famiglie come fossero matrioska. Forse il museo ha intrapreso la strada di una narrazione in serie, forse la guida non ci coinvolge per una questione di pelle e di elettricità. Fatto sta che ci aspettavamo di più sotto il profilo emotivo. Il beneficio del dubbio resta per i problemi linguistici di cui sopra, ma siamo stanchi e un tantino annoiati, e la fine del tour si rivela un sollievo.

Pensiamo per un attimo di prendere la metro, ma no, qui dietro c’è una fantastica birreria, la McSorley’s Old Ale House. Entriamo senza manco pensarci. Ora siamo in un rural pub irlandese, fuori non c’è più New York, ci sono solo distese verdi accarezzate dal vento a perdita d’occhio. Ci fanno accomodare in un tavolo condiviso con altre persone. Sul muro una targa recita: “be good or be gone”. Ordiniamo due birre e ce ne portano quattro. Questo posto mi piace. Una tizia sbraita manco avesse inghiottito un megafono, ma non ci facciamo caso perchè nel pub il baccano sostituisce ogni altra cosa. E’ un discorso stereofonico unico, le voci di ciascuno si sommano in una soltanto, e probabilmente nessuno capisce nulla di quel che dicono gli altri, ma non importa, non è essenziale. L’unica a farsi capire è la tizia che sbraita.

Ordiniamo altre due birre, anzi una, che sono due naturalmente, e poi ci dileguiamo verso Washington square, dove suonatori, giocolieri, cartomanti animano ogni angolo della piazza. Un gruppo di pazzi vestiti da suore intona cori in riferimento a un gioco chiamato “I suck this fantasy football”, che dovrebbe essere un gioco di abilità molto diffuso fra i giovani. I ragazzi si divertono a fare acrobazie con gli skate. Si sta bene ma dobbiamo andare, perchè abbiamo altri progetti.

Risaliamo verso il Chelsea Market che alle 18 è preso d’assalto. Troviamo posto in un ristorante indiano dove mangiamo un paio di piatti deliziosi, e uno meno. Non sto a rimarcare chi abbia scelto il piatto insipido, ma è semplice intuirlo. Sfamati, torniamo in albergo. Doccia rapida, cambio d’abito e via nel crepuscolo newyorkese.

Stasera ci attende il concerto di Catherine Russell al Birdland, uno storico locale jazz in Theater District. Ho prenotato il concerto dall’Italia, ma non potevo sapere che nell’arco della stessa giornata avremmo fatto quasi 20 km a piedi nella parte meridionale di Mannahatta, l’isola dalle tante colline. Siamo annebbiati ma curiosi. La ragazza all’ingresso cerca il mio nome su un elenco cartaceo, come ai tempi in cui si entrava in disco in lista, e il mio nome c’è. Simon? Yess!

Entriamo e la luce rossa e soffusa del club ci avvolge dolcemente. Ci fanno accomodare a bancone, come richiesto. La Russell è una bomba jazz, riempie il locale con la sua voce calda, e la sua band l’accompagna egregiamente. L’atmosfera del locale è onirica, i tavoli sono al completo e altrettanto i bar seating. Beviamo vino californiano e assaggiamo un ottimo cocktail di cui non ricordo il nome, i barman sfilano di corsa e versano incessantemente, sembrano seguire il ritmo del jazz.

E’ una situazione che ho sempre sognato, godermi un concerto simile con Francy in un locale tanto denso di storia musicale. Ed è stato esaltante, un insieme di sensazioni che non dimenticherò. Se fossi newyorkese, farei incetta di eventi simili. E’ uno dei risvolti eccezionali di cui gode chi abita qui, uno dei tanti.

Gli stimoli non hanno fine in questa città, e non appena il concerto termina ci troviamo immersi in Times Square, che sembra un acquario avveniristico. Nuotiamo nella folla come pesci fuor d’acqua, i mega schermi illuminano il viso di Francesca di ogni colore. La mia ragazza sembra Alice nel paese delle meraviglie, oppure Dorothy nella città di smeraldo. Continuiamo a fluttuare senza peso nella bolla illusoria in cui ci troviamo dalle prime luci del mattino, sembra uno dei sogni di Lynch e la paura è soltanto quella di potersi svegliare, prima o poi, e di scoprire che nulla è come sembra.

D’un tratto torniamo in noi, come se la maga dell’est avesse rotto l’incantesimo che ci teneva al riparo della realtà, ma è solo la folla che cresce e che preme, fino a trascinarci verso sentieri meno frequentati, che ci condurranno a casa dopo una giornata che somiglia a un’epopea. Questo giorno, visto dagli specchietti retrovisori della notte, pare una vita intera.

Oggi abbiamo iniziato ad amare New York, e le siamo grati per tutto quanto ci ha concesso di vivere in poche ore. Francy oggi si è sbilanciata, e l’ha definita “strepitosa”. E’ proprio così, non esiste aggettivo migliore, New York è strepitosa. Ne parliamo a letto, la sentiamo ancora pulsare, poi mi addormento, o perdo i sensi. A un certo punto sento palleggiare, la pallina rimbalza come un mantra fra le mie sinapsi in dormiveglia, chiedo a Franci chi mai si sia messo a giocare a tennis in strada, poi mi giro, lei dorme, ci sono gli US Open in tv. Realtà e immaginazione sono indistinguibili nella città dei sogni.