DAY 5

Martedì 5 settembre. Stamattina partiamo a rilento, come due diesel affidabili ma provati. La giornata è ancora da costruire, almeno in parte, ma lo è quasi sempre in realtà, perché in questa città i punti di riferimento sono mutevoli, e una meta può restare tale o tramutarsi in miraggio a lungo termine, perché non sai mai cosa ti riserverà la strada. Facciamo colazione con una certa flemma, e butto un occhio sulle crociere serali. Ne trovo una interessante su “Get your guide”, e la prenoto al volo. La partenza è fissata per le 18e30 al pier 36, nei pressi del ponte di Manhattan. Ci sembra un buon compromesso per fare un giro nella baia e ammirare la statua della libertà da vicino e NY dall’acqua. Ci spiace non poter visitare Ellis Island e il suo museo, ma le escursioni turistiche che conducono là sono delle vere trappole per topi, e non abbiamo alcuna intenzione di perdere ore in fila. Abbiamo tutta la mattina per fare un salto alla Public Library e poi dedicarci con cura al MOMA, il museo che ci attira di più insieme al Guggenheim. Quest’ultimo mi interessa soprattutto perché anni fa ci espose mio zio Gino Sampaolesi, artista straordinario e mio eterno mentore, scomparso nel 2018. Oggi avremo persino tempo di riposarci un attimo in hotel e di ripartire con calma. Un vero lusso per noi scalmanati globetrotter.

New York di mattina è una meraviglia che non mi stanco di ammirare. Mentre scrivo penso che mi manca perdermi nelle prime ore di NY, perché questa città totalmente fuori norma trasmette la sensazione che tutto sia possibile, che possa avvenire qualsiasi cosa, che in qualche modo ti sorprenderà. Mentre cerchiamo piccoli souvenir da regalare ai bimbi, facciamo una deviazione verso il Madison Square Park, l’ennesima imprevista parentesi verde immersa nella giungla antropica. Dirimpetto c’è il Flatiron, un palazzone strettissimo dal disegno molto particolare, simile a un ferro da stiro, che purtroppo in questo periodo è cinto da un cantiere che ne soffoca il respiro. Sembra una mummia che attende di essere liberata e tornare a giganteggiare in libertà. Al suo cospetto la Quinta e la Broadway si biforcano. Prima di andarmene cerco di capire su quale piano risieda il quartier generale del Daily Bugle, il giornale in cui Peter Parker lavora come fotografo freelance. Ma non è mai semplice rintracciare Spider Man.

Risaliamo la quinta e l’Empire si mostra in tutto il suo splendore: è la stella polare di NY, e la sua sommità stamani rifulge come un faro abbagliante. Lo capisci subito che è lo strumento di orientamento perfetto, una bussola da consultare ogni volta che si teme di essersi persi. Nessun altro edificio possiede un simile magnetismo, e in questi giorni lo abbiamo ammirato ad ogni ora, da tutte le prospettive possibili. L’Empire caratterizza NY, ma abbiamo deciso che non serve entrarci dentro o imbragarci per risalirne la vetta. Ci conforta che sia sempre lì, ovunque posiamo lo sguardo. La nostra nave è tornata in porto ogni sera, anche grazie a lui.

Oggi avvistiamo con frequenza le caratteristiche cisterne sui tetti, gli antichi serbatoi che servono a dotare anche i piani più alti degli edifici più datati di acqua corrente alla pressione corretta, grazie alla ingegnosa collaborazione della forza di gravità. E’ questo un altro elemento tipico di NY, grazie alle sue forme e al legno non trattato, che dona loro un aspetto vetusto e un po’ datato. E così anche la cisterna diviene elemento decorativo e pittorico, nonché naturalmente cinematografico, in un luogo in cui ogni cosa assume una valenza ulteriore.

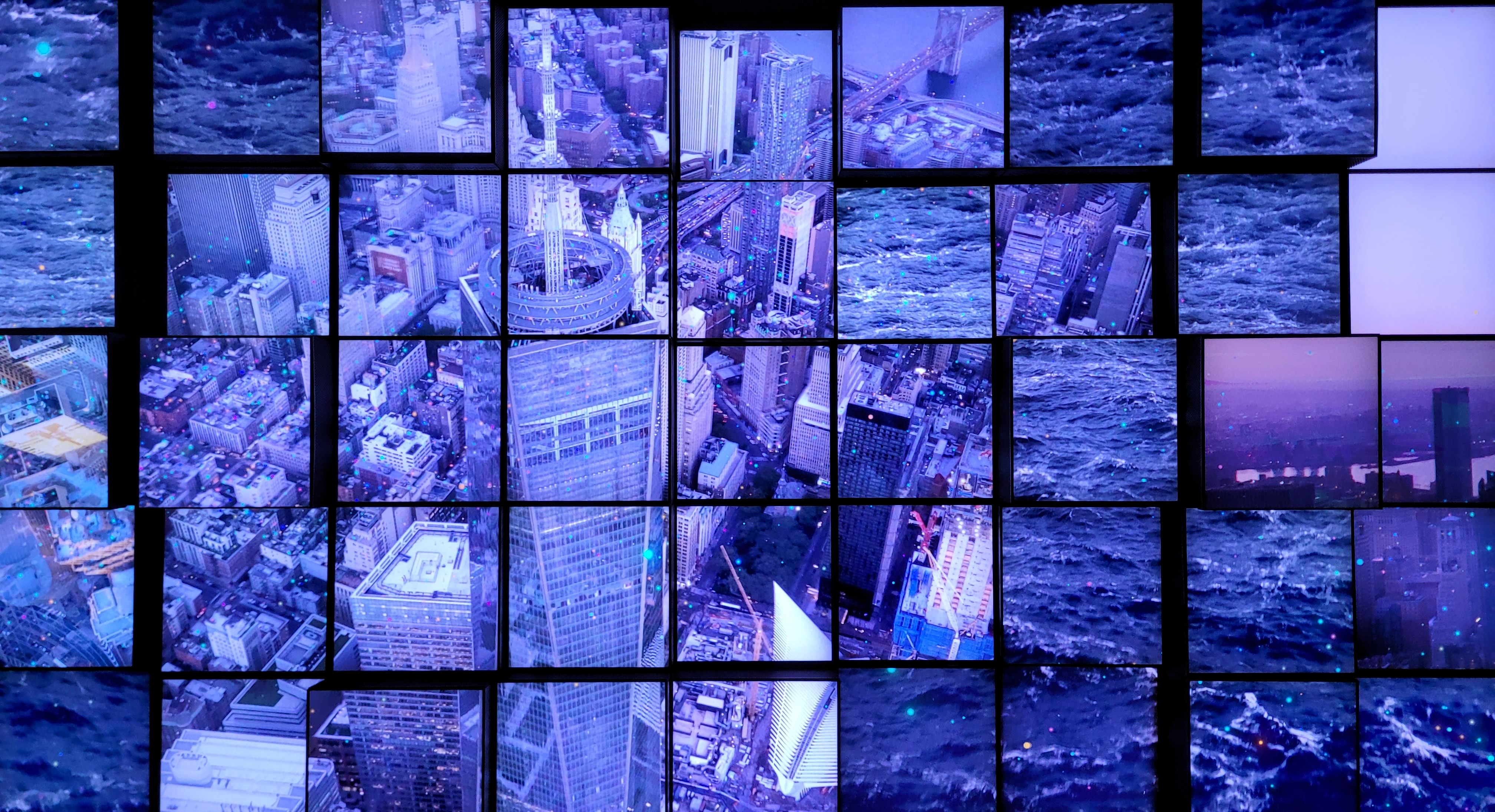

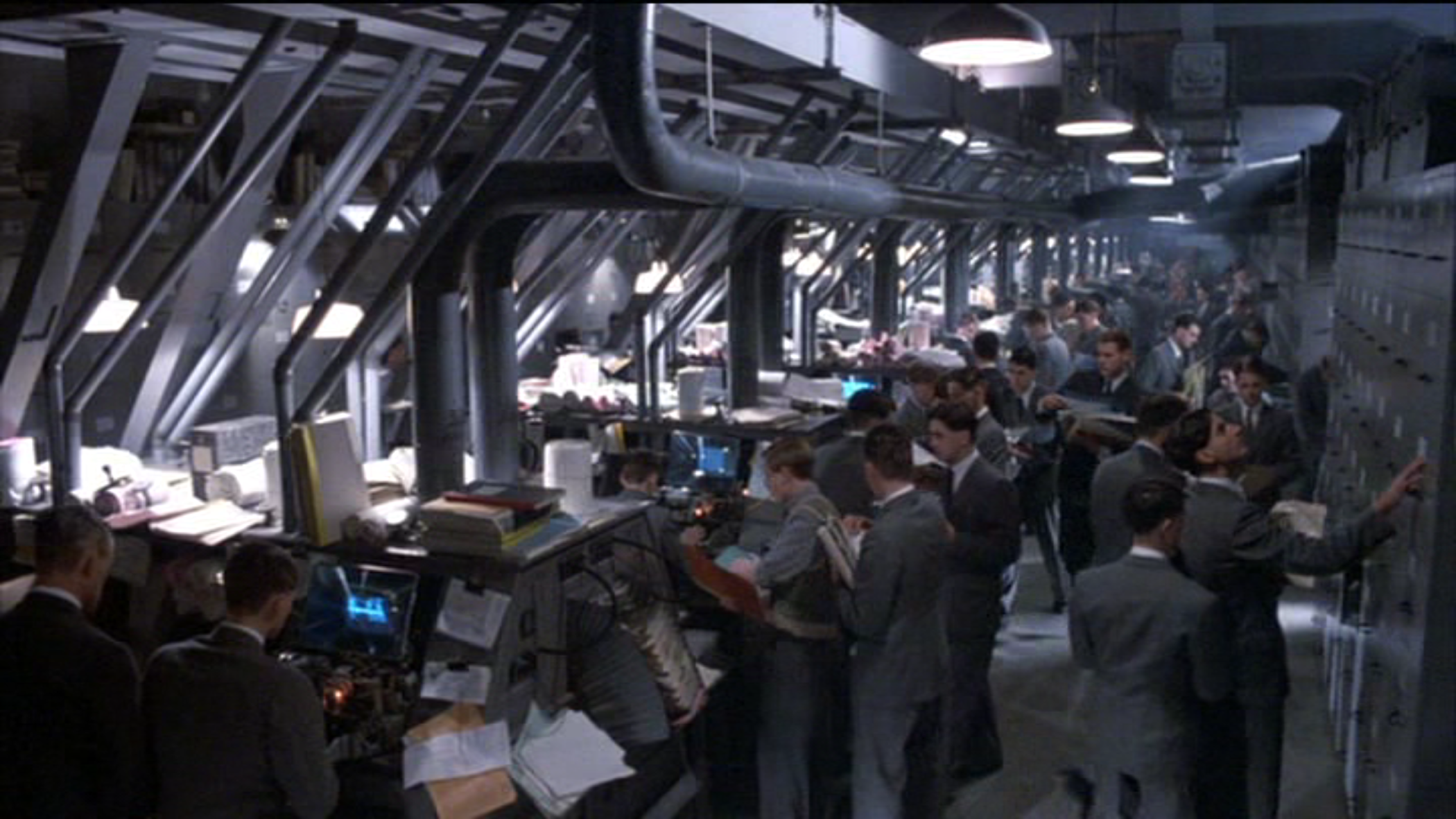

Risaliamo la corrente fino alla Public Library, dove entriamo per un giro veloce. L’ingresso è gratuito. Per prima cosa facciamo una telefonata dal sottoscala sommerso in cui Sam Hall (Jack Gyllenhaal) chiamò il padre Jack (Dennis Quaid) per chiedergli un consiglio su come salvarsi la pelle. Noi chiamiamo una fonte che non riveleremo per chiedere come difenderci dal caldo abnorme che imperversa a NY. In un certo senso anche noi siamo sommersi, dato che non riesco ad essere completamente asciutto da un paio di giorni. Ci muoviamo senza orientarci dentro la Public Library, che è una sorta di labirinto in cui le indicazioni risultano approssimative.

Il cuore dell’edificio è la biblioteca pubblica, in cui tanti studenti e lettori entrano con ordine, rispettando il silenzio che il luogo merita. Osservo con particolare curiosità il chiosco centrale, quello in cui l’addetto di norma orienta il lettore nei giusti compartimenti, o in cui si prende e si restituisce un libro. In quanti film le indicazioni di un bibliotecario sono state utili a risolvere un mistero o a scoprire un indizio rivelatore? Senza quei chioschi certi film non sarebbero mai finiti. E’ sempre un piacere visitare simili templi analogici, carichi di storia fissata su carta. Proseguiamo e ci ritroviamo sopra le scale del grande ingresso, e davanti ai vetri infranti dalle masse d’acqua oceaniche di “The day after tomorrow”. Una sorta di assalto del mondo digitale a quello analogico, in estrema sintesi.

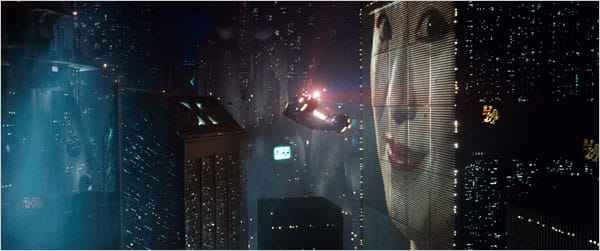

Usciti, ci facciamo una foto fra i possenti leoni che custodiscono il sapere di NY e saliamo a fare l’ennesimo giro sulla giostra di Times Square, che è un luogo etereo in un certo senso, che non appartiene alla luce o alle tenebre ma a entrambe insieme, quasi fosse una dimensione transitoria e di congiunzione fra realtà contrapposte. Qui giorno e notte sembrano convergere.

Il colore del cielo in particolare è indefinibile, forse perché le luci dei cartelloni pubblicitari confondono i nervi ottici di noi lillipuziani a spasso, forse perché è un arguto gioco di prestigio che lascia soltanto intuire l’inganno. Se guardo lassù in cima vedo quel cielo fra la notte e l’alba che caratterizza il finale di “Blade runner”, ma non saprei definirne la tinta, dato che tutto si muove impercettibilmente fra la luminosità accennata dell’alba in embrione e le sfumature plumbee dell’oscurità morente ma ancora aggrappata alla vita. Un Nexus 6 di ultima generazione si sta spegnendo, lassù da qualche parte.

Ma eccoci alla tappa principale di questa mattinata. Non potevamo commettere l’abominio di non visitare almeno uno dei luoghi d’arte della città, e abbiamo scelto il MOMA, il museo d’arte moderna, che è probabilmente il più simbolico e rappresentativo fra i tanti. O almeno così abbiamo concluso noi due ragazzi di campagna. Dedichiamo più di 4 ore ai quattro piani espositivi, ma in certi frangenti ci rendiamo conto di riservare troppo poco tempo ad opere d’arte significative. Cerchiamo di gustarcelo, ma a volte facciamo bocconi troppo grossi, senza però ingozzarci mai. Non abbiamo l’occhio o la conoscenza dei critici, e quindi ci affidiamo all’istinto e alle emozioni, che ci trasportano con leggerezza fra dipinti, fotografie e sculture di ogni tipo. Non so o mi rifiuto di saper leggere le cartine o le mappe, ma grazie a Franci non perdiamo nulla, nemmeno un padiglione di questa bizzarra creatura polimorfica. Forse noi europei siamo abituati all’arte, e ci stupiamo relativamente sul momento. Mi rendo conto soltanto ex post, osservando con cura le foto che ho scattato, della bellezza che è scorsa sotto i nostri occhi senza che ne cogliessimo a pieno l’essenza. Il tempo ha fatto la differenza, e forse avremmo dovuto scegliere alcune portate invece di assaggiare tutto il menu. Non importa, mi stupisco adesso, allestendo la mia selezione delle opere esposte al MOMA negli angusti spazi d’Osteria.

Usciamo dal Moma affaticati, gambe e schiena sono a pezzi. Sono le 15e30 ormai e facciamo due passi. Abbiamo tempo prima della crociera serale, e ci sediamo un attimo. Ragioniamo sul da farsi. Frattanto, do un’occhiata alla mail della prenotazione per salvare il punto di ritrovo sulla mappa. Non ci faccio caso immediatamente, ma dopo aver messo a fuoco leggo con un misto di terrore e incredulità che il ritrovo è fissato per le 16 e la partenza per le 16e30. Hanno anticipato l’orario di due ore! O forse qualcosa in fase di prenotazione è andato storto. Poco importa, abbiamo mezzora per prendere la metro e imbarcarci. Mentre camminiamo in cerca dell’ingresso più vicino, studio il tragitto. Dobbiamo prendere la linea arancione verso Chinatown e sperare che la metro passi subito. Tento persino di inviare una mail alla società per chiedere di partire più tardi, ma nessuno risponde. Il numero di riferimento non funziona. Arriviamo ai cancelli e la metro card è esaurita. E’ la fine, o quasi. Non saliremo mai su quella barca. Tuttavia proviamo, ricarichiamo la metro card e per la prima volta non va, non si ricarica! Perdiamo le staffe, e poi pensiamo che sia destino, che non c’è niente da fare. Il vento soffia in senso inverso oggi. Poi -d’un tratto- un signore ci chiama. Apre dall’interno il cancello laterale agli ingressi e ci dice: come on! Lo ringraziamo, ha intuito la nostra disperazione, e ci ha concesso un gesto di generosità. Scendiamo le scale due a due. Pochi istanti e arriva il nostro treno. Lo prendiamo e scendiamo a East Broadway alle 16. Ci fiondiamo fuori e camminiamo svelti verso il pier indicato. Ne abbiamo ancora per 15 minuti. Il caldo è devastante. L’umidità è al 200%. Grondo rabbia e sudore. Arriviamo alle 16e15, l’imbarcazione è ancora lì. Chiedo spiegazioni. Il tizio mi dice che la crociera delle 19 è stata annullata, che devo salire a bordo. Nemmeno mi controlla il pass, cosa che quasi mi offende ulteriormente. A bordo è una sauna finlandese, non trovo loco, ogni superficie disponibile è appiccicosa. Ce l’abbiamo fatta ma mi girano lo stesso perché avevo prenotato una crociera al tramonto. Il nostro ultimo tramonto a New York. E non ho alternative. Devo mandare giù il boccone amaro e guardare avanti.

Partiamo verso le 16e45, probabilmente per attendere altri disperati come noi. Ritrovo il respiro quando il personale di bordo apre un accesso a prua, dove io e Franci ci sistemiamo. L’aria della baia è fresca. Il vento mi asciuga e ci rilassa. L’escursione è gradevole. Oltrepassiamo il ponte di Manhattan e quello di Brooklyn. Superiamo l’East River ed entriamo nella baia. Downtown è bellissima vista da qui, ronziamo intorno alla Statua della libertà mentre incrociamo da vicino i traghetti arancioni che fanno la spola con Staten Island. Intravediamo Ellis Island. Il numero degli elicotteri turistici che partono da Manhattan è impressionante. Sembrano sfiorarsi e sfiorare i palazzi fra cui si sollevano con eleganza.

Ci scambiamo foto e impressioni con una giovane coppia di Bangkok. Me ne accorgo solo una volta tornato: i due simpatici thailandesi ci hanno fotografato fuori posa, mentre aspettavamo che passasse un traghetto dietro di noi. E ci hanno fatto le foto più belle che potessero fare. E’ un regalo inatteso, che abbiamo scartato poi, e che sembra contenere la storia di due che si conoscono nella baia di NY, su un battello sudaticcio. Lei ha un cappellino rosso della Emirates, lui una vistosa t-shirt islandese. Sembrano divertirsi, forse si piacciono. Magari si innamoreranno. Chissà. Dalle foto la storia sembra andare discretamente, ma non abbiamo idea di come prosegua, per fortuna.

Torniamo da questa parte dello schermo. L’incidente di percorso di poche ore fa è dimenticato, si è perso nell’oceano degli avvenimenti e dei colpi di scena. New York guarisce in fretta le piccole ferite del viaggiatore sprovveduto.

Sono quasi le 18 quando scendiamo dal traghetto. La temperatura si fa di nuovo rovente. Facciamo un po’ di strada lungofiume. E’ stupendo ammirare Brooklyn e i ponti da lì. Tagliamo verso Chinatown, con il ponte di Manhattan alla nostra destra. Sul nostro percorso si susseguono impianti sportivi, il Murry Bergtraum, in cui oggi si allenano atleti professionisti di football, e il Coleman, dove tanti ragazzini giocano a baseball.

Chinatown oggi ci appare degradata. Mi viene da definirla lercia, non trovo termine migliore. Anche le persone che incrociamo sembrano relitti alla deriva. Un odore acre invade le strade, l’aria è carica di smog. Un cinese con indosso solo i pantaloni giace in terra in stato di morte apparente ma nessuno ci fa caso. Cerchiamo un appiglio e lo troviamo in un bar, dove ci concediamo un bicchiere di vino per riaverci dalle fatiche del giorno e per montare un filtro gradevole a quel tratto fatiscente di città.

Riprendiamo il cammino e percorriamo a piedi quasi un’ora di strada fra Chinatown e l’East Village. New York torna ad essere gradevole e pulita, ci sentiamo di nuovo a casa. Ma siamo in fase di decompressione. L’imprevisto di oggi ci ha costretto ad accelerare in piena fase di stanca, abbiamo accusato questo contropiede fulmineo e adesso iniziamo a pagare il conto. I muscoli non reagiscono più dopo 5 giorni di tour de force. Ci lasciamo accalappiare da una bella birreria. L’insegna è scura, la luce all’interno è rossastra ed estraniante. Entriamo nella Bronx Brewery e ci beviamo una pinta di ottima Ipa.

Chiacchieriamo un po’ e guardando la mappa mi accorgo che siamo a due passi dalla Risotteria Melotti, un ristorante italiano che propone risotti in tutte le salse. Tentiamo la sorte e andiamo lì. L’osteria è carina, e un tavolo minuscolo, l’unico libero, sembra attendere noi. Non vogliamo deluderlo. Ci accomodiamo. Il cameriere che si occupa di noi è gentilissimo, il che non guasta. Scegliamo i nostri piatti, lui ci propone un buon bianco, lo assecondiamo. Siamo in un dolce stato di resa e accettiamo tutto di buon grado. Mangiamo e beviamo bene, ridiamo ripensando alla convulsa giornata appena trascorsa. Siamo sull’orlo di una crisi di sonno ma questa è la nostra ultima notte a New York, e non vogliamo mollare.

La notte scende sulla città. Usciamo e le andiamo incontro. Le ultime energie disponibili mi concedono un’idea. Torniamo in hotel con la metro e andiamo a fare un salto nel roof sito proprio in cima al nostro albergo. Non siamo mai riusciti ad andarci e questo è il momento. Adesso o mai più. Ma prima dobbiamo risolvere l’ultimo rebus. Dobbiamo prendere la linea arancione e poi cambiare nella fatal Washington Square e prendere la blu verso uptown. Arriviamo a West Fourth Street. Siamo appannati dal vino, ovattati dal neon estraniante dei treni, e ci infiliamo in un lunghissimo corridoio sotterraneo, in cui un incantesimo ha posizionato soltanto uscite in direzione downtown. Non sembra possibile, un tizio ci sorride e ci dice di proseguire e noi andiamo ma pare di non arrivare mai. In fondo a questo percorso infernale arriviamo come fosse un miracolo allo scambio per Uptown. Saliamo sul treno ridendo a crepapelle del nostro stato confusionale. Incredibilmente a Penn Station azzecchiamo persino l’uscita per il nostro hotel. In effetti a NY le uscite dalla metro sono una lotteria se non si possiede buona memoria. E noi l’abbiamo azzeccata una volta sola, proprio quella notte.

Entriamo in hotel e saliamo direttamente al rooftop. Pensiamo immediatamente a quanto sia assurdo non esser mai saliti prima. Eppure di possibilità ne abbiamo avute, e bastava pigiare un tasto. Entriamo nell’ennesima dimensione onirica. Capisco dalla qualità delle foto che ho scattato che le mie condizioni non erano delle migliori. Prendo un margarita per me e un cocktail leggero per Francy, che resta sospesa fra la veglia e il sonno.

Penso sia tardissimo, penso a quanto abbiamo vissuto anche oggi. E’ un miracolo essere ancora in piedi a quest’ora. Dopo aver danzato in un cerchio di fuoco, ci siamo sbarazzati dell’ennesima sfida con una scrollata. Poi guardo l’ora, e mi accorgo con stupore che sono le 21e30. Eppure a me sembrano le 2 di notte di dopodomani, arranchiamo ma non cediamo per rendere onore alla meraviglia che ci circonda. E’ pur sempre una circostanza rara. Ci aggrappiamo coi denti a questa notte magnifica sui tetti di NY. Il nostro sguardo si perde al di là del vetro che ci separa dal vuoto.

I grattacieli si mescolano al riverbero degli arredamenti luminosi del roof creando l’illusione che Godzilla e i suoi fratelli si stiano avvicinando a passo felpato. Mezzosogno al cloro. Una pioggia purpurea scende sul viso di Francy, che è costellato dal riflesso delle luminescenti spire del rettile che si fa sempre più vicino e ormai incombe su di noi. Sulle sue scaglie scorre tutta la storia del mondo. Chiudiamo gli occhi per non vedere. E’ un sogno denso che vivo ancora adesso, ma sul momento ci sfugge via fra le mani e non riusciamo a trattenerlo, tanto è viscosa e malferma la nostra presa.

Per noi è l’ultima notte qui, è una notte senza pari, una di quelle che ci resteranno addosso come una seconda pelle. I mostri tentano di riportarci indietro, sono i mostri inviati dal domani, che è pur sempre un giorno da vivere. Siamo immagini sulle scaglie di serpenti alati, sembriamo proiettati da chissà dove sul tetto del Marriott. Siamo i nostri incorporei avatar, volatili e senza peso. Siamo guerrieri Na’vy in cerca di un’oasi, di una connessione con il pianeta che pare lontanissimo eppure è tutto intorno a noi. Ci nascondiamo all’ombra dei giganti, fra le foreste d’acciaio in cui ci riscoprimmo liberi e selvaggi, per non farci trovare.

“O fratelli e sorelle della pallida foresta.

O figli della Notte.

Chi di voi parteciperà alla caccia?

Arriva la notte con la sua legione porpora,

ritiratevi ora nelle tende e nei sogni.

Domani entriamo nella città della mia nascita. Voglio essere pronto”.

James Douglas Morrison